|

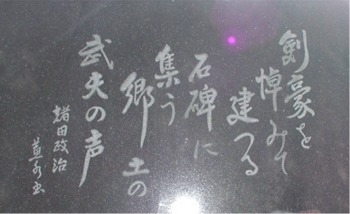

追悼碑碑文 |

剣豪を悼みて建つる石碑に 集う郷土の武夫の声 |

|

沼田市利根町振興局(旧・利根村役場、吹割の瀧近く)裏の霊園にある「剣豪星野房吉先生追悼碑」

裏面には諸田政治氏の剣豪を悼む歌と関係者名が刻まれている。赤城村からの協賛者もたいへん多い。 |

|

須田(星野)房吉の活躍と悲劇

1 利根郡の二大事

天保年間(1830年頃)利根郡では「東入りに過ぎたることが二つあり、賢和(けんな)の筆に房吉騒動」と唄われたことがあった。賢和とは戸倉の人で、江戸三井親和(しんな)の門人で書道をよくし、特に篆書に妙を得て、利根、勢多、群馬の諸郡には姓がふじわらであるため、藤賢和と書いた篆書の碑石を各所に散見することができる。

房吉騒動とは、本村大字深山の出身で須田房吉という人があった。房吉は、文政年間以前長らく深山村地方に流寓した剣聖とも云うべき楳本法神政武から法神流の奥義を継ぎ、壮年には諸国を遍歴して修業を積み、江戸に出て二か所に道場を設けて門弟を養成し、後郷里の深山村に帰って、恩師法神の後を受けて多くの門人を養成した。風を聞いて慕い来る門人は、利根、勢多、群馬の諸郡は云うまでもなく、前橋や南上州から武州熊谷地方にまで及んだ。その後、利根郡追貝村星野作左衛門の婿養子となり、その娘と結婚して氏を星野と改め剣道の指南をしていた。たまたま、薗原村の中沢伊之吉なるものから剣道のことで嫉視を受け、天保二年三月十一日、同人の奸計に陥り、彼が同類三十余人のために、単身悪戦苦闘したが、ついに卑怯にも彼らが発した銃丸にあたって、四十二歳を一期として薗原の露と消えた一大騒動があった。利根郡利南村上久屋(現・沼田市)の俳人松永乙人は、この大事件を義太夫節に作って「鎌倉紅梅接木英(はなぶさ)」と名づけ狂言にまで仕組んだ程で、利根郡は云うまでもなく、上野国一円を衝動させた一大事件であった。この主人公の星野房吉とは、そもそもいかなる人で、その騒動の真相は果たしてどうであったろうか。

2 房吉の生い立ちと修業

房吉は寛政二年(1790)一月三日、赤城山の鈴ヶ嶽にも程近い、大沼から流れ出る沼尾川に沿った深山村に生まれた。その先祖は、源頼信の子、須田小太郎季末の後裔と称し、家は代々富裕であった。祖父は治

右衛門といい剣士であった。父を源内といい医を業とし、母は利根郡多那村から来た。源内に一男一女あり、房吉が長男で母は早死して、父は鰥居して二児を育てた。幼少の時から骨格衆にすぐれ、眉毛尾大に巻き上がり、眼眸清朗、顔色優美で愛嬌があった。性豪邁にして沈毅、よく苦難に堪え、動止総て群童と違った。しかし、ある人はこれを相して剣難の相ありと称した。

祖父の治右衛門は法神流の達人楳本法神の屈指の高弟で剣道の奥義を極め、その名が地方に聞こえた。房吉は始め祖父について学んだが、ついに師にも勝ると云われるまでにいたり、さらに法神についていよいよ錬磨の功を積んだ。また、桐生の画師鳳斎東里の門に入り、画名を孔聖劉雲といい、その遺墨が鷹の画が村内にあったが、昭和二十二年の水害で流失した。また、法神から卜筮をも学んだ。このように多技にわたって修めたが、最も心を剣道に潜め、寸陰を惜しんで研鑽した。初め房吉十五歳にして寺子屋に入ったが、たちまち師を驚かすほどの進境を見た。十七、八歳にして祖父について剣道を学んだが、二年にしてこれを凌駕し、得々然として、やや驕慢の念を生じたが、たまたま楳本法神のこの地に至るに逢い、その妙技絶倫なるに感服し、先の慢心を恥じ、節を屈してその教えを乞うた。房吉は、身幹壮大身長五尺七寸にも及び、膂力またこれに適った。

同村に須田栄蔵なるものがあった。剣技は遠く房吉に及ばなかったが、ある時発心して月に祈り、立待をなすこと朔日より二十三夜に至り、満願の夜房吉を招いて酒食を饗したる後仕合を求めた。不思議にも一刀を房吉の面上に加えた。房吉驚いて刀を垂れ挑戦を止めてその進境を激賞した。栄蔵笑ってその次第を語るに実を以てし、崇神の霊験顕著なるを話した。栄蔵はこれを一世の誇りとして、酒宴茶話等には得意として語ったという。

房吉ある時同門の弟子南室村の寿吉と箱田村の与吉とを招き、今日は余が奥義を見すべしとて、まず寿吉と立ち合う。当時この地方では竹胴のみを用いたが、たちまち左右から胴を打って前面中央の竹胴三本だけ残して他は皆両断して垂れ下がった。

次ぎに、また与吉と立ち合って面の鉄線二本を打ち折ったが、両人には何れも痛痒を感ぜしめなかった。

また屋内の大黒柱を両人に見せたが、一尺余寸の四角のものは、房吉が重さ五百匁の竹刀でこの柱を相手に毎日胴切りの錬磨をしたために目通り以下は「ささら」のようにかけ落ちて丸く細くなっていた。二人に語って師法神の教えに「一本の技を得るは鍛錬万本を要す」とはこのことであるといった。彼が家のこの柱は、明治二十七年の火災により惜しくも焼失して今は見ることができない。

これから房吉の名は遠近にふるい、その門に入るものが数百人に及んだ。かつて三伝の術ということを師の法神に問うたら、その答えに「三伝とは日夜刀法と精神を鍛錬して、自らその蘊奥を自得することで、いわゆる神明の授くる所である」と教えられた。房吉深くさとる所があって、自村の鎮守金山神社(俗に深山の天狗様という)、大洞の赤城神社、鈴ヶ嶽、黒檜山等の霊地に参籠し、水行、木食(もくじき・火食しないこと)、断食等の難苦行を続け、家に居ては門人に教えつつ又法神について学び、三年にして千日の苦行を積んでその蘊奥を会得した。鈴ヶ嶽参籠三七日の断食の時は、満願の日に父が粥を竹筒に入れ麓まで迎えたが、疲労の様子もなく謝してこれを食べた。法神もまたその術の向上を感賞し、ことごとく一家の秘訣を伝授して己の業を継がせた。ここにおいて、名を房之助と改め、諱を為信といい、また加賀之助ともいった。名声益々あがり、遠来して入門する者のために、道場を前橋の紺屋町に開いた。時に時沢村に新井鹿造なる者があった。多胡郡馬庭村の樋口善治の門人で剣道をよくした。ある年の正月三日、その門人数人を引き連れて、樋口道場の稽古始めに参会しようとして房吉の門前を過ぎ、年頭まず房吉をやぶろうとして仕合を申込み、かえって惨敗を喫した。馬庭に行って同門の者にその顛末を語ったが、ついに師善治の耳に入り、善治は鹿蔵の不明を戒め、篤く房吉に謝罪したことがあったという。 |

|

|

|

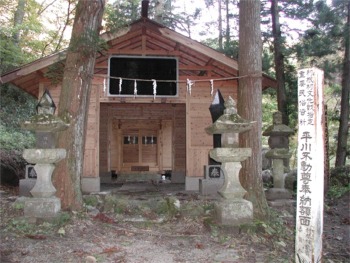

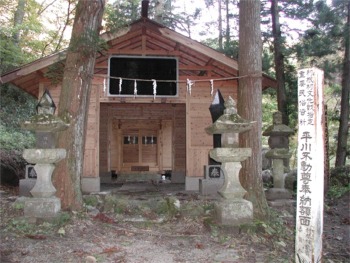

金山八幡宮、通称深山のお天狗様。368段(現在は改修により減少している)の石段の上にある房吉修業の故地。法神流相伝試合はこの庭で行われた。

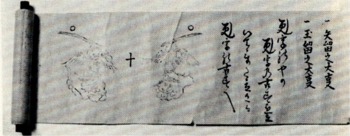

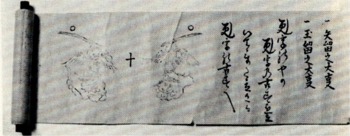

右は、法神流秘巻。極意の歌「もとのやの もとの古巣を 立ちいでて またたちかえる もとの古巣へ |

|

3 房吉、江戸に道場を開く

房吉は文政三年四月、榛名神社へ剣士の額を奉納した。同九年三月、江戸木挽町在住の幕府の時服御用達をしている手嶋源兵衛なる者が、わざわざ上州まで来てぜひ江戸へ道場を開いてくれ懇請した。すなわち師の法神にも相談したところ師もこれを快諾し、自ら房吉を連れて出府して木挽町に道場を開いた。源兵衛の親戚にあたる手嶋儀八や赤坂の者で多助という者のほか数十人が入門したため、また赤坂にも道場を開き、両所ともに追い追いと隆盛を極め、諸国の剣客がかわるがわる来て仕合を試みたが、一人として勝ちを得る者がなく、その名が関東にとどろき渡った。

喬木は強風に当たるの譬えにもれず、江戸で名声を博するとともに嫉視する人も次第に多く、文政十一年七月十一日の夜、赤坂の道場に行く途中、一声の合図とともに突然十四、五人が抜刀して切って掛かった。房吉は両刀を以てこれと戦い、わずかに血路を開いて家に帰ったが、一か所の微傷だも負わなかった。ここにおいて源兵衛や儀八等にその顛末を語り、かつ云うよう「相手は何者とも知れないが、多人数に負傷させたと思うから、このままには相済むまい。将来いかなる大事が生ずるやも計りがたい。しばらく身を故郷に避けて、その動静を探ろうと思う。父が重病で急に帰宅したと云ってくれ。両所の道場は貴殿等によろしく頼む。」と言い置いて故郷の深山村へ帰った。

その後、儀八と多助が江戸から上州に来た際に、夜打ち事件のその後の様子を聞くに、鮮血が所々に滴っていたが、死傷者も現場になく、大喧嘩でもあったかと想像の浮説にとどまり、官憲もまたしいて探索せず穏便に過ぎていると告げた。よって両人に免許皆伝を与え、両所の道場を存続させることを頼んだ。

|

|

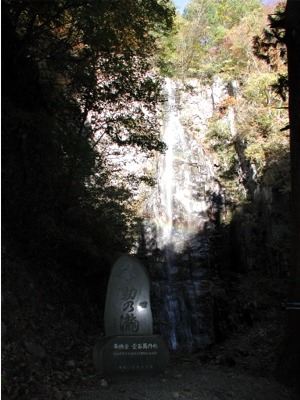

利根郡追貝の名刹、海蔵寺

本堂手前の空き地に、房吉の道場があった。

|

|

|

|

平川不動尊と房吉が奉納した額

額面はけやき材の一枚板で、縦四尺、横六尺の大きさで、筆者は藤賢和ですこぶる立派なものである。額の正面上部には、大中小の木刀三本が掲げられ、左右に「奉献」の二大字、書き始めには篆書で「法神流」の三大字、次に「元祖神僧音住伝来富樫白生藤原政武」、次行に一字下げて「須田加賀之助源為信」と書してある。門人の名は三段に、後見、客分、願主、行事等を合わせて、百四十四人の氏名が列記されている。その氏名に依ってみても、その門人がいかに多方面に渡っていたかを知ることができる。

平川不動尊は、平成十七年に改築され、奉納の額もカバーがかけられ保護されている。 |

|

4 星野家への婿入りと薗原騒動

郷里に帰った房吉は、江戸での事件の後難を恐れる人々に進められ奥利根地方に流遇したが、そのうち追貝村の星野林蔵の養女であった「とよ」のもとへ婿入りした。利根郡では、房吉の剣道が非凡なことを喜び、早速、追貝村の海蔵寺と平川村の明覚院の二か所に道場を設けて、多くの門人が集まって指南を受けた。房吉は、文政十三年(1830)利根郡平川にある不動尊へ剣道の額を奉納した。

このころ、近隣の薗原村に中沢伊之吉という者があった。伊之吉は、利根郡後閑村の出身で一橋徳川家の剣道指南役として知られる、神道一心流の剣豪・櫛渕虚沖軒が江戸に出る前に弟子としていた金井代蔵の代理として、薗原に道場を開き門弟を集めて教えていた。しかし、壮年になってから江戸に出て、浅草の田原町に道場を開いていた一真流の剣客・山崎孫七郎について学び、薗原に帰ってまた道場を開いた。ところが、近村の追貝村で房吉が指導する法神流が日を追って勢いを増すことをねたんで、天保二年正月に多くの門人を連れて、房吉が開設した高平村生枝(なまえ)の道場で試合をし、さんざんに打ち負けたため無念やる方がなかった。折悪しく、伊之吉が出府中に奉額したため、その事について房吉から一言のあいさつも無かったことを遺恨に思い、早速江戸へ飛脚をたてて、師匠・山崎孫七郎を招き寄せ、しいて房吉と勝負させようとした。

山崎孫七郎は招きに応じて利根の山中に来ると、伊之吉等を従え、早速、追貝の房吉宅を尋ねたが、房吉は旅行中で留守であった。孫七郎等は、その足で平川不動尊に至り、法印の制止も聞かないで房吉の奉額を勝手に外してかつぎ出した。そこへ、房吉の弟子の宇敷鍋次郎らが急を聞いて駆けつけると、その場へ額をうち捨てて逃げ出した。奉額引卸しもうまく行かず、そのうえ宇敷等の為に恥辱も受けて、伊之吉一派の者の憤懣はさらに増し、寅吉なる者に命じて房吉の行方を捜すと川場村にいることを探知した。寅吉は、房吉に面会すると江戸の山崎なるものが薗原に来て、貴殿に面談したいと待っていることを告げた。しからば、明日帰るべしといえば、このことを伊之吉に内通した。

翌日、房吉は妻と帰途につき、途中、雨堤の茶屋にさしかかると、伊之吉等が現れて茶屋に立ち寄ることをすすめた。房吉も足弱の女房を連れたことでもあり、ちょっと休もうと縁側に腰掛けると、お祭り故まず一杯召し上がれと伊之吉が差し出す杯を受け取る前に、腰の一刀を取って側に置くと、そこに居た取り巻きがこの塵の中ではもったいないと言いながらすばやくこれを取って床の間に立てかけた。房吉はキッとしてイヤそれはと立ち上がると貴殿の帰りまでには必ず差し上げるというやいなや、山崎孫七郎がツカツカと立ちいで、奉額の際、伊之吉に沙汰をしなかったことに難癖を付けてきたうえ、真剣で勝負せよと詰め寄り、できなければ刀は返さないと大勢で取り巻いていった。たとえ無手でもそのままに置くべきかと房吉が立ち上がると、妻のとよは袖にすがり、後日に話もつくべき故今日のところは我慢せよと引き留めた。また、房吉も師から皆伝を受けた時、事達するまでは百難を排せよとくれぐれも訓戒されたことを思い出し、刀を預けたまま夫婦とも熱涙を呑んで帰宅した。

房吉は門弟らを呼び、奸策により刀を取り上げられオメオメ帰宅したのも、婦女を同伴しかつ師法神の遺言あればこそであった、刀は命にかけても取りもどさなければならず、万一のことあらば妻をよろしく頼むと告げ、別れの酒宴をしめやかに酌み交わした。ときに、薗原村の庄屋のせがれからの手紙に、仲裁を依頼したので庄屋の家に来られたしとあった。房吉は単身乗り込む決心だったが、ことを案じた箱田の与吉、南室の寿吉らが付き添い出発した。房吉は羽織袴に古刀弓国の小刀を帯び、老神村の名主を同道して薗原村に着き、新井伝兵ヱ宅で暫時休憩した。この間に、仲裁に立ったものが伊之吉方へ行くが言を左右にし要領を得ないため引き返し、我々はこれにて手を引くので、伝兵ヱとともに同道し直接交渉するようにと言い立ち去った。彼らには初めから誠心仲裁の真意はなく、房吉おびき出しの手段に過ぎなかったのであった。伝兵ヱは何気なく、何大したことはない付き添いの方々も拙宅に休憩し居られよと言ったが、与吉、寿吉の両人はしいて付き添って伊之吉方におもむいた。

玄関にいたり、房吉先生参りしと伝兵ヱが伝えれば、孫七郎と伊之吉は袴の股立取り上げ、たすき十字にあや取り、太刀を引き抜いて出で来たり。ヤー房吉、よくも来たな。先日の約束通り試合の上にて刀を渡さん。サー尋常に勝負せよと呼ばわれば、房吉もかねて覚悟のこととて、卑怯にもよくも謀ったな、その儀ならば是非に及ばぬ、ここは屋内、庭に出よ相手せんといいながら飛び出し、かねて用意やしたりけん早速にわらじに履きかえ、袴の股立取り上げて小刀を抜き放ち、卑怯のやつばら何人にても一度に掛かれと大音声に呼ばわれば、かねて運び置きたりと見え、数人の者が土蔵の屋根から大小の石つぶてを房吉めがけて雨あられの如く投げかけた。これを避けて、かたわらの粟がらの垣根に身を寄せれば、垣の内からエイと一声竹槍を突きだす。身をかわせば、またもや内から突き出す始末。房吉は事の重大を感じ、与吉と寿吉の二人に早くこの場を立ち去れと勧めた。二人は是非とも師と運命をともにすべしいい張ったが、房吉は我ら三人ここにて死なば、法神流の絶えるは必然である。そのためにも二人は早く落ちのびよとの厳命もだしがたく、後ろ髪引かれる思いで二人は逃げ出して大間々街道なる下津瀬橋まで駆け行きしに、早くも橋板は前もってはぎ取られて交通不能になっていたが、日頃の熟練から丸太の橋桁を飛び越え、四十二曲がりという坂を登り、約四町ほども逃げのびしに、跡追う者もなければしばし止まって師の安否を気遣っていた。後にて房吉は山崎に向かい、ヤア山崎とやら試合を望むものがこの有様は何事ぞ。イザ尋常に勝負せよと呼ばわれど、あらかじめ小刀の名人と聞き及べば、その技に恐れをなして敢えて近寄る者もなかった。その頃、屋根のつぶても尽きたと見えて瓦をはがして投げつけた。房吉は左右に身を避け飛鳥の如く飛びまわる内、何処よりか打ち出す太鼓の音とともに、勝手口の窓格子からねらい定めて撃ち出す鉄砲の音とともに房吉の太股を撃ち貫いた。さすがの剣士も飛び道具には敵しかね、門前の泥田に飛び込んで倒れた。ソレ逃がすなと大勢寄り集まり、突くやら切るやらたちまちにして無惨の最後をとぐるに至った。さすがに関東にその名をとどろかした一代の剣豪も、卑怯、未練、陰険極まりない伊之吉、孫七郎等一派数十人の欺瞞にかかり、俗信にいわゆる四十二歳の厄年を一期として天保二年三月十一日酉刻(午後九時)惜しくも恨みを呑んで春まだ浅い薗原村の露と消え去ったのであった。不動堂へ献額後満一年のことであった。

伊之吉等は房吉の亡骸をそのままにしておいては後難の恐れもあるかもしれないと考え、片品川の岸へ運び、衣類をはぎ取り裸体にして、別々に川中へ投棄した。(一説には人知れず山林中へ埋めたともいう)

その後3日を経て、下流岩室村の川岸で魚釣りの人が血痕のついた単衣物を発見したとの知らせに、親族門弟が駆けつけてみると、紛うことなき房吉の下着で鮮血が全衣を染め、切り傷数カ所のほか、上股に鉄砲二つ玉にて打ち貫いた跡が歴然と残っていた。しかし、死骸はついに発見できず、この着衣を遺物として祖先の墓地に葬り、後に「劉雲道奇居士」という戒名を送って厚くその冥福を祈った。 |

![]()