| 西毛エリア |

|

県の中南部に高崎市があります。高崎といえばだるまが有名。

17世紀末、帰化僧の東皐心越禅師が開山したといわれる達磨寺。その九代目住職東嶽和尚が、天明の飢饉後の生活苦から農民を救う為に開祖を描いただるま像を木型に彫ったのがはじまり。

現在は、全国の7~8割のシェアを占めており、眉は鶴、髭は亀、ひざには福の文字が描かれています。約80軒の製造者が、年間170万個のだるまをつくっています。合格ハチマキを巻いた「合格だるま」、だるまの赤ちゃんが入っている「安産だるま」など種類も沢山あって、とってもかわいい。 |

|

昭和11年(1936)市の素封家故井上安三郎氏によって建てられ、昭和16年(1941)像の東側に高野山真言宗慈眼院が移されてからは、同院本尊の前仏となりました。

海抜280メートルの丘陵に立ち、高さ41.8メートル、コンクリートでできた観音像は9階から成り、20体の仏像が安置されています。上部まで胎内巡りができ、秩父や八ヶ岳までがご覧頂けます。 |

|

群馬県南西部に位置するところにある上毛三山のひとつ妙義山。山の中腹に「大」の字がぽっかりと浮かんで見えますが、昔から妙義の神そのものとして旅人らが手を合わせていたものです。また、風化によって険しい岩肌が見えています。秋には妙義紅葉ラインの眺めが絶品で妙義の名物にもなっています。 |

|

老杉の巨木が生い茂る中に建つ妙義神社。本殿をはじめとする境内の建造物は、江戸時代の色鮮やかで壮麗な建築美を見せています。特に本殿の柱や欄間、拝殿などに彫られた彫刻は逸品。この彫刻は日光東照宮の彫刻師が彫ったと伝えられています。

国指定重要文化財の絵巻物をはじめ、絵画、彫刻、石器、化石など常時展示されている芸術品の数々も見物。神社は県指定重要文化財。 |

|

下仁田といえば下仁田こんにゃくとネギが有名。周りを標高1000メートルを超える山々に囲まれた畑で栽培されています。下仁田は、全国こんにゃく製粉出荷量の60パーセントを占めていて、国内のこんにゃく相場は下仁田で決まる程です。最近ではこんにゃくゼリーが有名になりました。

そして下仁田ネギは丈が短く、白い所が太くふっくらしています。熱を加えると、柔らかく甘味が出てきます。昔は、徳川幕府にも献上していたので、「殿様ネギ」とも呼ばれています。最高のネギで、高級贈答品として喜ばれます。 |

|

元和9年(1623)徳川幕府によって設置され,明治2年に廃関されるまで、宿場町の関所として活躍した碓氷の関所。現在はその跡が残っています。「入り鉄砲と出女」には特に厳しい取り締まりが行われていたそうです。箱根などとともに四大関所として重要視されていました。

碓氷の峠は大変な急勾配のため超えるのは大変だったと言われています。 |

|

県の西部に位置する安中市は中山道の宿場町として栄えた場所です。安中といえば「杉並木」といわれるほど有名な並木道があります。周辺の建物の風情ある佇まいと、樹齢400年という巨大な杉に、宿場町として栄えたかつての中仙道を偲ぶことが出来ます。当時は700本以上あったといわれる杉ですが、現在では自動車の排気ガスで枯死するものも少なくないようです。 |

|

秋間川上流の山間に広がり、その数1500本を超え関東一の規模を誇ります。初春には山も谷も紅白の梅の花で埋め尽くされ、訪れる人を魅了します。梅林の間をぬって車道やハイキングコースが整備されており、梅祭りが開かれています。この時期には、全国各地の人々の足が途絶えることなく、秋間地区は賑わいをみせます。 |

|

明治政府の打ち出した生糸の輸出振興策の模範工場として明治5年10月に操業を開始し、日本初の官営機械製糸工場となった富岡製糸工場。建設資材はすべて県内近隣から調達して、フランス人牧師ポール・ブリューナーが中心となって設計されたもの。建物も日本初のレンガ造りの工場となり、倉庫や宿舎も同時に建設されました。

120年経った現在でも、ほとんどが当時のままの姿で維持されており、日本産業の黎明期を知る貴重な文化遺産となっています。明治26年に民間に払い下げになり、昭和13年以降は片倉鉱業㈱富岡工場として現在に至っています。 |

|

創祀は今から1450年前といわれる古い歴史をもつ貫前神社。参道を登ると朱塗りの大鳥居が立ち、それをくぐって石段をおりたところに社殿が並ぶといったごく珍しい形態をとっています。

社殿は貫前造といい、屋根は檜皮葺の母屋妻入造で内部が2層になり、2階の奥の方に神座が設けられているという珍しい造りになっています。 |

|

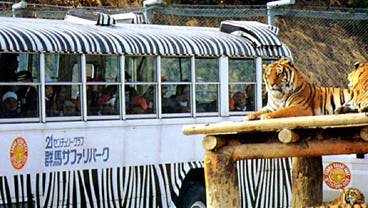

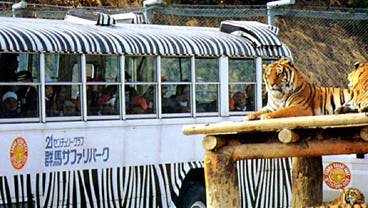

群馬サファリパークは富岡市の南部の丘陵地に広がる自然公園。昭和54年に開園され、約70万平方メートルの園内にライオン・キリン・トラ・ゾウ・サイなど60種類、約1600頭の動物や鳥が放し飼いにされているレジャー施設。7つのゾーンとバードパークに分けられ、中を車でバスに乗って見学するという、サバンナ感覚が味わえることから人気の施設になっています。 |

|

県の南部に鬼石という町があります。こちらの桜山公園は冬桜が咲くことで有名になっています。

標高593メートルの桜山を中心とする公園で、明治41年に当時の村長が全戸の協力で桜と楓をそれぞれ1000本ずつ植栽しました。桜は多くがソメイヨシノだったのですが、その中に冬桜の苗が混じっていた為、それが11~12月に咲き、1年に2度桜の花を見られるようになりました。この桜は現在約5000本。国の天然記念物に指定されています。毎年12月1日には桜山まつりが開催され、その時期には桜と紅葉を同時に楽しむことができます。 |

|

中里村では昭和60年4月3日に、日本で初めて恐竜の足跡が発見されました。このことから、61年度恐竜センターを建設し、村おこしをしています。

恐竜センターという施設は、証明と音響、そして映像が織り成す豊かな臨場感で、恐竜時代を表現しています。5つのゾーンに分かれた内部を一巡すれば、中里村の恐竜のこと、古代生物のこと、地球の不思議がやさしくひも解かれます。 |

|

万場町では毎年5月になると役場前から神流川をまたいで800匹の鯉のぼりがあげられます。

日本一数の多いことで古くから知られています。 |

|

吉井町には、日本三古碑のひとつ、多胡碑があります。多胡碑には、和銅4年(711)に戸数300戸の多胡郡を設置し、羊氏を郡司に任命したことが記されています。

高さ1メートル30センチで、幅60センチ。碑にはこの土地でとれた牛伏石が使用されています。

宮城県の多賀城碑、栃木県の那須の国造碑と共に日本三古碑のひとつに数えられ、又、高崎市の金井沢碑・山上碑とともに上野三碑にもなっていて、ともに国の特別史跡に指定されています。 |